「展示会の集客アイデア」をお探しですね。

展示会 への出展が決まったものの、具体的な 来場者を増やす方法 がわからず悩んでいませんか。当日の 集客率 はブースの成果を左右する重要な指標です。

「集客率は平均してどのくらいですか?」といった疑問や、効果的な 呼び込み の方法、競合と差をつける ユニーク で 面白い仕掛け について知りたい方も多いでしょう。

また、「面白い集客方法はありますか?」と探す一方で、「展示会でNGワードは?」や「運営上、禁止されていることは何ですか?」といったルール面での不安もあるかもしれません。

成功の鍵は、事前の 顧客ニーズの情報収集 コツ を掴み、当日の運営に活かすことです。

この記事では、展示会での集客を成功させるための具体的なアイデアと戦略を、準備から当日運営まで詳しく解説します。

- 展示会集客の成功に必要な事前準備のステップ

- ブースの集客率を高める具体的なデザインと施策

- 当日効果的な呼び込みやユニークな集客アイデア

- 展示会運営における注意点や禁止事項

展示会 集客 アイデア(事前準備編)

- 集客率は平均してどのくらいですか?

- 事前の来場者を増やす方法とは

- 顧客ニーズの情報収集 コツ

- 展示会 の出展目的を明確にする

- 集客率 を上げるブースデザイン

集客率は平均してどのくらいですか?

展示会に出展する際、「集客率は平均してどのくらいですか?」という疑問は非常に多く寄せられます。結論から申し上げますと、業界全体で統一された「平均集客率」という明確な指標はありません。

なぜなら、集客率は出展する展示会の種類(BtoB向け専門展か、BtoC向け一般公開か)、会場の規模、出展社数、そしてブースの立地条件(メイン通路沿いか、角小間か、会場の奥まった場所か)によって大きく変動するためです。

例えば、ブースの前を通行した全来場者のうち、実際にブース内に立ち寄った人の割合を「ブース誘引率」と呼ぶことがあります。

この誘引率は、一般的に5%から10%程度が一つの目安とされることがありますが、これもあくまで目安であり、保証された数値ではありません。

メイン通路の角小間であれば数値は上がりやすく、逆もまた然りです。

重要なのは、一般的な平均値を追うことではなく、自社が設定した「出展目的(KGI・KPI)」に対して、どれだけ達成できたかを測ることです。

KPIの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 名刺獲得数: 3日間で1,500枚

- 有効商談数: 100件(単なる名刺交換ではなく、具体的な課題をヒアリングできた件数)

- アポイント獲得数: 30件(後日の訪問・オンライン商談の約束)

これらの目標を達成するために、ブース前通行者のうち何%に立ち寄ってもらう必要があるかを逆算し、独自の「目標集客率」を設定することが重要です。

事前の来場者を増やす方法とは

展示会の成功は「当日」の頑張りだけでは決まりません。

むしろ、会期前の「事前集客」が成果の半分以上を決定づけると言っても過言ではありません。

多くの来場者は、広い会場を効率よく回るため、会場を訪れる前に訪問したいブースのリストアップやアポイントを済ませているためです。

日本貿易振興機構(JETRO)も、展示会出展の基礎知識として事前準備の重要性を説いています。事前の来場者を増やす方法として、以下の4つの施策は必ず実行しましょう。

1. 既存顧客・見込み顧客へのアプローチ

最も確実な来場が見込める層です。招待状(紙・デジタル)の送付はもちろん、営業担当者からの個別メールや電話でのご案内が効果的です。

「〇〇様(特定の顧客)向けの限定情報をご用意しています」「会場でデモをご覧いただいた方限定のノベルティ引換券をお送りします」など、来場する明確なメリットを提示することで訪問を強く促せます。

2. 自社ウェブサイト・オウンドメディアでの告知

自社のウェブサイトやブログは、既に自社に興味を持っている人が訪れる場所です。

トップページや関連する記事ページに、出展告知の専用バナーを設置し、出展概要や見どころ(新製品、デモ情報、担当者紹介など)をまとめた特設ページへ誘導しましょう。

特設ページには、招待状のダウンロードリンクや、事前アポイントの申し込みフォームを設置することが不可欠です。

3. SNSでの継続的な情報発信

X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInなどのビジネス向けSNSを活用します。

単なる告知だけでなく、開催までのカウントダウン、ブース設営の裏側、当日の目玉となるデモンストレーションの予告などを継続的に発信することで、期待感を高めることができます。

展示会公式のハッシュタグと、自社独自のハッシュタグを併用することで、情報拡散の効果が高まります。

4. プレスリリースの配信

業界メディアやニュースサイトに取り上げてもらうため、プレスリリースを配信します。

特に「日本初」「業界初」といった新規性や社会性の高い製品・サービスを発表する場合は、メディアの注目を集めやすく、想定外の層にも情報を届けることが可能です。

配信タイミングは、メディアが記事を準備する期間を考慮し、開催の1ヶ月前から2週間前が一般的です。

顧客ニーズの情報収集 コツ

ブースに人を集めるためには、まず「来場者が何を求めているか」を知る必要があります。

顧客ニーズの情報収集におけるコツは、「自社が何を伝えたいか」ではなく「顧客が何に困っているか」を起点に考えることです。

この視点がないと、どれだけ優れた製品でも「自分には関係ない」と素通りされてしまいます。

効果的な情報収集の方法をいくつかご紹介します。

営業部門へのヒアリング(最重要)

日々顧客と接している営業担当者は、顧客の「生の声」を最もよく知っています。以下のような点を具体的にヒアリングし、展示内容やキャッチコピーに反映させましょう。

- 最近、顧客からよく聞かれる質問や相談事

- 競合の〇〇と比較される際の、主なポイント

- 顧客が解決できずに困っている業界特有の課題

- 失注した際、決め手となった理由

競合他社・業界トレンドの分析

同じ展示会に出展する競合他社が何を打ち出すかを予測・分析します。

過去の出展レポートやプレスリリースを調べることで、業界全体のトレンドや、自社が取るべき立ち位置(差別化ポイント)が見えてきます。

業界専門誌や調査会社のレポートにも目を通しておきましょう。

事前アンケートの実施

既存顧客やメルマガ読者に対し、「今回の展示会で特に見たい・知りたい情報」について、事前にWebアンケートを実施するのも有効です。

集まった声をブースの企画に反映させることで、ニーズに即した展示が可能になります。

これらの情報収集に基づき、「このブースに立ち寄れば、自分の課題が解決できるかもしれない」と直感的に思わせるメッセージ(キャッチコピー)を開発することが、集客の鍵となります。

展示会 の出展目的を明確にする

どのような集客アイデアを実行するかの前提として、「何のために展示会に出展するのか」という目的を明確に定めることが不可欠です。

目的が曖昧なままでは、ブースデザインや当日の運営方針がぶれてしまい、結果として「人は集まったが成果はゼロだった」という最悪の事態になりかねません。

目的は、できるだけ具体的に、可能であれば数値目標(KPI)も設定しましょう。

| 出展目的の例 | 取るべき集客戦略 | KPI(目標)の例 |

|---|---|---|

| 新規リード(名刺)の最大化 | 間口を広く取り、ノベルティ配布などでとにかく多くの人の足を止める。広い層に響くキャッチコピー。 | 名刺獲得数 2,000枚 |

| 具体的な商談の創出 | ターゲットを明確に絞り込み、「〇〇でお困りの方へ」といった具体的な課題を提示。奥に商談スペースを確保する。 | 有効商談数 100件 アポイント獲得数 30件 |

| 既存顧客との関係強化 | 事前アポイントを重視。ブース内にリラックスして話せる応接エリアを設ける。新機能の紹介やアップセルを狙う。 | 既存顧客来場数 50社 アップセル商談 10件 |

| ブランド認知度の向上 | メイン通路からの視認性を最優先。インパクトのあるデザインや大型モニターを活用し、ブランドイメージを刷り込む。 | SNSでの言及数(指名検索数) メディア掲載数 |

このように、目的が違えば最適なブース設計や集客方法も異なります。まずはチーム全員で目的とKPIを共有することから始めてください。

集客率 を上げるブースデザイン

ブースの 集客率 を上げるデザインとは、単におしゃれなデザインのことではありません。「分かりやすさ」と「入りやすさ」の2点を満たしていることが絶対条件です。

来場者は、1つのブースの前を平均3秒~5秒で通り過ぎると言われています。この一瞬で「何のブースか」「自分にメリットがあるか」を伝えきる必要があります。

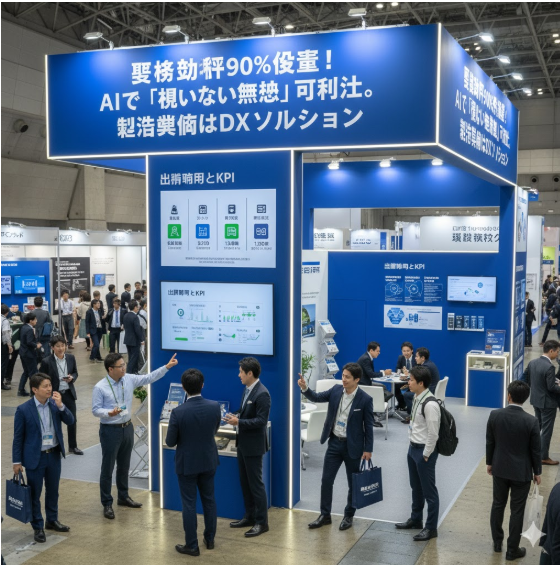

一瞬で伝えるキャッチコピー

ブースの最も目立つ上部(看板部分)には、社名よりも「来場者が得られるメリット(ベネフィット)」を大きな文字で掲示してください。

NG例:

・株式会社〇〇(社名だけ)

・「未来を拓く、革新のテクノロジー」(抽象的すぎる)

OK例:

・「面倒な経費精算、90%削減できます」(具体的な課題解決)

・「人事・総務ご担当者様へ。その給与計算、まだ手作業ですか?」(ターゲット+問いかけ)

・「製造業向けIoT。工場の『見える化』、即日スタート」(ターゲット+ベネフィット)

来場者を招き入れる動線設計

ブースは「入りやすさ」が重要です。

ブースの前にテーブルや受付台を置いて通路を塞いでしまうと、来場者は心理的な壁を感じて入ってきません。間口(入り口)はできるだけ広く開け、奥にある展示物やデモスペースに自然と足が向かうような「動線」を設計しましょう。

角小間であれば、二方向からの入り口を設けるなど、ブースの形状を最大限に活かします。

目立つ照明と色使い

会場全体は明るいですが、多くのブースが並ぶと自社ブースが埋もれてしまいがちです。

展示製品やキャッチコピーのパネルにはスポットライトを当てて集中的に明るくし、他社ブースよりも目立たせましょう。

コーポレートカラーやテーマカラーを効果的に使うことで、遠くからでも「あの色のブースだ」と認識してもらう工夫が求められます。

展示会 集客 アイデア(当日運営編)

- 面白い集客方法はありますか?面白い仕掛け

- ユニーク なノベルティ配布戦略

- 効果的な 呼び込み とスタッフ配置

- 声かけで注意! 展示会でNGワードは?

- 運営上、 禁止されていることは何ですか?

- 成功する 展示会 集客 アイデア とおもてなし

面白い集客方法はありますか?面白い仕掛けは?

「面白い集客方法はありますか?」という質問に対し、最も効果的なのは「来場者参加型」の 面白い仕掛け を用意することです。

単にパンフレットを眺めるだけのブースは、すぐに忘れられてしまいます。来場者が足を止め、記憶に残るような「体験」を提供しましょう。

1. 定期的なデモンストレーション(ミニセミナー)

製品やサービスが動く様子を実際に見せるデモンストレーション(デモ)は、非常に強力な集客コンテンツです。

「毎時00分から10分間、〇〇のデモ開始します!」とタイムテーブルを大きく掲示し、告知することで、その時間に合わせて人が集まってきます。

単なる機能説明ではなく、「導入前の課題(劇仕立て)→導入後の解決策」といった課題解決のストーリーを交えたミニセミナー形式にすると、より満足度が高まります。

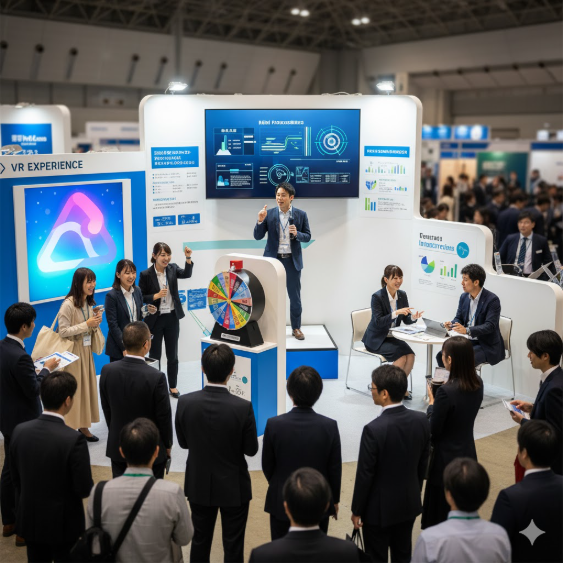

2. 抽選会やクイズラリー

名刺交換やアンケート回答と引き換えに、豪華景品が当たる抽選会(ガラポンなど)を実施するのは古典的ですが、今でも効果的です。

ただし、景品目当ての来場者も増えるため、アンケート項目を工夫し(例:「現在お困りの課題は?」「導入時期は?」)リードの質を見極める必要があります。

また、ブース内の展示を見て答えるクイズラリーなどは、ブースの滞在時間を延ばし、製品理解を深めてもらう効果が期待できます。

3. 専門家による無料相談会

「〇〇の専門家(エンジニア、コンサルタントなど)による10分無料相談会」のように、その場で具体的なアドバイスがもらえるコーナーも人気です。

課題が明確な来場者にとっては、非常に価値のある仕掛けとなります。タイムテーブルを決め、事前予約枠を設けておくと、事前集客にもつながります。

4. フォトスポットや体験コーナー

SNSでの拡散を狙い、ユニークなフォトスポットを設置するのも一つの手です。また、VR/ARを使った製品体験など、最新技術を使った「触れる」展示は、来場者の関心を引きつけます。

ユニーク なノベルティ配布戦略

ノベルティ(記念品)は、来場者にブースを思い出してもらうための重要なツールです。

ただし、ただ配るだけでは「ノベルティハンター」を集めるだけで終わってしまいます。成果につながる配布戦略が必要です。

まず、ノベルティを2種類(あるいは3種類)用意することをおすすめします。

1. バラマキ用(認知拡大・きっかけ作り)

ブース前で配布する低単価なもの。社名入りのミネラルウォーターやお菓子、クリアファイルなど。季節性も重要で、夏場は塩飴やうちわ、冬場はカイロなども喜ばれます。目的は、足を止めてもらう「きっかけ作り」です。

2. 名刺交換用(リード獲得目的)

名刺交換やアンケートに答えてくれた方「だけ」に渡す、少し高単価なもの。モバイルバッテリーや多機能ペン、オリジナルのエコバッグなど。「あちらのブースで名刺交換すると良いものがもらえる」という口コミ効果も狙えます。

3. 商談・アポイント用(関係構築目的)

さらに、ブース内で具体的な商談や後日のアポイントが取れた方には、より高品質なノベルティ(例:高級文房具、カタログギフト)を用意するのも戦略です。

ユニーク なノベルティとしては、会場内を歩き回る来場者のニーズに応えるものが喜ばれます。

例えば、「ドリンクサービス」は非常に喜ばれる ユニーク な施策の一つです。弊社(オーシーエス東都)のような専門業者による淹れたてのコーヒーやお茶を提供することで、来場者は休憩のためにブースに立ち寄り、その「おもてなし」が強い印象に残ります。

広い会場を歩き疲れた来場者にとって、温かい飲み物は非常に価値が高く、企業イメージの向上に直結します。

ドリンク提供の待ち時間や、飲んでいる間のリラックスした時間に、スタッフが自然な形で会話を始められ、滞在時間が延びることで、製品説明を聞いてもらえる「時間的余裕」が生まれます。

これがきっかけで商談につながるケースも少なくありません。

効果的な 呼び込み とスタッフ配置

当日のブース運営において、スタッフの動き方は集客率に直結します。活気のあるブースには人が集まり、閑散としたブースは避けられます。

効果的な 呼び込み とスタッフ配置には、明確な「役割分担」と「高い士気」が必要です。

まず、やってはいけないNG行動(=来場者が最も入りにくいブース)を確認しましょう。

ブースの印象を下げるNG行動

・スタッフ同士で固まって私語を交わす(「忙しそう」)

・スマートフォンを操作する(「話を聞く気がなさそう」)

・腕組みをしたり、ポケットに手を入れたりする(「威圧的」)

・ブースの内側を向いて座っている(「入り口を塞いでいる」「暗い」)

・来場者が来ても微動だにしない(「無関心」)

これらは来場者に「忙しそう」「話しかけにくい」という強い心理的障壁を与え、絶好の機会を逃す原因となります。スタッフは全員、通路側を向き、明るい表情で立つことを徹底してください。

役割分担を明確にする

スタッフ全員が漠然と呼び込みをするのは非効率です。当日までにロールプレイングを行い、以下の役割を分担しましょう。

- 呼び込み担当(キャッチャー): 通路に面した場所に立ち、来場者の名札(業種や役職)を素早く確認し、ターゲット層と判断したら積極的に声をかける役割。「アイキャッチ」とも呼ばれます。

- 説明担当(プレゼンター): ブース内に誘導した来場者に対し、デモや展示パネルを使って製品説明を行う役割。課題をヒアリングし、解決策を提示します。

- 商談担当(クローザー): 具体的な課題や導入検討の話になった際、奥の商談席でじっくりとヒアリングし、次のアポイントにつなげる役割。経験豊富な営業担当者が望ましいです。

キャッチャーがプレゼンターに引き継ぐ際、「〇〇(業種)のお客様で、〇〇(課題)についてお探しです」と一言添えるだけで、説明の質が格段に上がります。

声かけで注意! 展示会でNGワードは?

展示会での声かけ(呼び込み)において、言ってはいけない 展示会でNGワードは? という疑問にお答えします。それは、「来場者のメリットが不明確な、抽象的な言葉」です。

来場者は、他の多くのブースからも声をかけられています。「何かお探しですか?」は、もはやBGMのように聞き流されてしまいます。

| NGな声かけ(抽象的・一方的) | OKな声かけ(具体的・質問型) |

|---|---|

| 「何かお探しですか?」 (→「いえ、別に」と返されやすい) | 「〇〇(具体的な課題)でお困りではないですか?」 (→ターゲットに刺さりやすい) |

| 「よろしければご覧ください」 (→素通りされやすい) | 「今、〇〇(製品)のデモ中です。1分だけご覧になりませんか?」 (→足を止める理由が明確) |

| 「アンケートにご協力お願いします」 (→来場者のメリットがない) | 「名刺交換いただいた方に、こちらの〇〇(ノベルティ)をお渡ししています」 (→交換するメリットがある) |

| 「新製品です!」 (→だから何?となりがち) | 「〇〇業界(名札で確認)向けの最新事例がございます。資料お渡ししますね」 (→自分事化しやすい) |

NGワードの共通点は、「主語が自社(お願い)」になっている点です。

OKな声かけは、「主語が来場者(メリット提示・課題提起)」になっています。この違いを意識するだけで、声かけの反応率は大きく変わります。

特に、来場者の名札(業種・役職)を瞬時に読み取り、声かけをカスタマイズする技術は非常に有効です。

運営上、 禁止されていることは何ですか?

展示会で自由な集客活動が許されているわけではありません。

「運営上、 禁止されていることは何ですか?」という疑問については、必ず出展前に主催者から配布される「出展マニュアル」を熟読してください。これが絶対のルールです。

ルール違反が発覚した場合、主催者から厳重注意を受けたり、音響の停止や装飾の撤去を命じられたりする可能性があり、企業の信用問題に発展しかねません。

一般的に禁止・制限されている主な事項は以下の通りです。

主な禁止・制限事項

- 小間(ブース)ラインのはみ出し: 割り当てられたスペース(小間)の外に通路を塞ぐように看板や展示物を置くこと。呼び込みスタッフが通路に立ちふさがる行為(通称:手配り)も、厳しく禁止されている場合が多いです。

- 過度な音量: 周囲のブースの迷惑になるほどの大音量でBGMを流したり、マイクパフォーマンスを行ったりすること。音量制限(例:85デシベル以下など)が明確に規定されている場合が多いです。

- 消防法・安全規定の違反: これが最も重要です。燃えやすい素材(紙、布、ベニヤ板など)を未防炎のまま使用することは消防法で厳しく禁じられています。使用するカーペットや幕類は、必ず「防炎物品」のラベル(防炎マーク)が付いたものを使用しなければなりません。また、避難経路を妨げるような装飾も禁止です。(参照:東京消防庁「催し物と火災予防」)

- コンパニオンの服装: 展示会の品位を保つため、過度な露出を伴う服装が禁止されている場合があります。

- におい・煙: 飲食の実演や、デモ機から強いにおい・煙が出る場合、主催者への事前申請や排気設備の設置が義務付けられていることがあります。

「知らなかった」では済まされないため、ブース装飾業者や運営スタッフ全員でマニュアルを共有し、ルールを遵守することが絶対条件です。

成功する 展示会 集客 アイデア とおもてなし

この記事では、展示会での集客を成功させるための準備や当日のアイデアを解説しました。多くの施策を紹介しましたが、全ての根底にあるのは「来場者視点」です。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 展示会集客の成功は事前準備で決まる

- 平均集客率よりも出展目的(KPI)の達成度を重視する

- 事前の来場者を増やすには既存顧客へのアプローチが確実

- 自社サイトやSNSでの継続的な告知を行う

- 顧客ニーズの情報収集は営業部門へのヒアリングから始める

- 展示会の出展目的を明確にしチームで共有する

- 目的が「リード獲得」か「商談」かで戦略は変わる

- 集客率を上げるブースデザインは「分かりやすさ」が命

- キャッチコピーは社名より「ベネフィット」を優先する

- 当日は「体験型」の面白い仕掛けで足を止めてもらう

- ノベルティは「バラマキ用」と「商談用」を使い分ける

- 呼び込みはターゲットを選別し具体的な言葉で声かけする

- 「何かお探しですか?」はNGワード

- スタッフは役割分担(呼び込み・説明・商談)を明確にする

- 主催者の運営マニュアルを遵守し禁止事項(特に消防法)を確認する

- 最終的にはスタッフの「おもてなし」の心が成果を左右する

- ドリンクサービスは滞在時間を延ばし会話を生む有効な手段

展示会は、デジタルでは得難い「対面のコミュニケーション」が取れる貴重な場です。本記事で紹介した集客アイデアと、来場者への「おもてなし」の心を両立させ、ぜひ出展を成功させてください。

コメント