展示会への出展が決まったものの、「展示会ブースの施工をできるだけ安く抑えたいけれど、一体何から手をつければ良いのだろうか」とお悩みではありませんか。

初めての出展であれば、施工費用はいくらくらいですか?という疑問や、そもそも展示会に出展する小間代はいくらですか?といった基本的な費用感が分からず不安に感じることも多いでしょう。

また、こだわりのブースを作りたいけれど、木工ブースの費用は高額なのでは、という懸念や、3面開放とは何ですか?といった専門用語に戸惑うこともあるかもしれません。

この記事では、展示会ブースの基本となる1小間サイズから、集客の要となるデザイン、看板、そして印象を左右する壁面パネルや壁紙の選び方まで、コストを抑えつつ効果的なブースを設営するためのポイントを網羅的に解説します。

信頼できる業者選びの参考になる展示会施工会社ランキングの見るべきポイントにも触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

- ブース施工にかかる費用の内訳と相場

- コストを抑えながら効果を出すための具体的な方法

- 集客につながるブースデザインの重要なポイント

- 自社の目的に合った信頼できる施工業者の選び方

展示会ブースの施工を安く!費用の内訳

- まずは展示会に出展する小間代はいくら?

- 全体の施工費用はいくらくらいですか?

- オリジナルなら木工ブースの費用はいくら?

- 基準となる展示会ブース1小間のサイズ

- 小間の角地、3面開放とは何ですか?

まずは展示会に出展する小間代はいくら?

展示会ブースの総費用を把握する上で、最も基本となるのが「小間代(こまだい)」です。

これは出展するスペースそのものを借りるための料金であり、ブース施工費とは別に発生する初期費用と考えることができます。

この小間代は、展示会の性質によって大きく変動します。

例えば、東京ビッグサイトや幕張メッセ、インテックス大阪などで開催される「JAPAN MOBILITY SHOW」や「IT Week」のような国際的で注目度の高い展示会の場合、1小間あたり30万円から60万円、場合によってはそれ以上になることも珍しくありません。

これは、多くの来場者数と高いメディア露出が見込めるため、場所代そのものが高価になるからです。

一方で、地方都市で開催される特定の業界に特化した専門的な中小規模の展示会であれば、10万円前後から出展できるケースもあります。

重要なのは、この小間代に何が含まれているかを正確に理解することです

。通常、小間代に含まれるのは基本的な区画スペースの利用料のみであり、ブースを構成するための壁、床(カーペット)、電気、照明といった基本的な設備は含まれていないことがほとんどです。

これらは主催者が用意する「パッケージプラン」として別途申し込むか、自社で依頼する施工業者に一括して設営してもらう必要があります。

【要注意】小間代に含まれない費用の具体例

小間代はあくまで「土地代」のようなものです。予算計画を立てる際は、以下の費用が別途必要になることを必ず念頭に置いてください。見落とすと予算オーバーの大きな原因となります。

- 基礎工事関連:壁パネル設置費、カーペット・床材敷設費

- 電気・通信関連:電気幹線工事費、コンセント設置費、電気使用料、インターネット回線費用

- 備品レンタル関連:展示台、商談用テーブル・椅子、カタログスタンド、モニターなど

- その他:水道・ガス工事費(実演などで必要な場合)、清掃費用、警備費用など

出展を検討する際は、まずその展示会の公式ウェブサイトで公開されている「出展要項」や「出展マニュアル」を隅々まで確認し、小間代の範囲と別途必要な費用項目をリストアップすることが、正確な予算計画の第一歩となります。

全体の施工費用はいくらくらいですか?

出展スペースを確保した後、次に必要となるのがブースを実際に形にするための「施工費用」です。

この施工費用は、ブースのデザイン、使用する素材、規模によって大きく変わりますが、主に「システムブース」と「木工(もっこう)ブース」の2種類に大別され、それぞれにメリット・デメリットと費用感があります。

システムブースは、規格化されたアルミ製のフレームや白無地のパネルといった部材を組み合わせて作る、最も標準的なブースです。

レゴブロックのように組み立てるイメージに近く、設営・撤去が比較的容易です。部材はレンタル品として再利用されるため、コストを抑えたい、準備期間が短い、といった場合に最適で、多くの企業に選ばれています。

1小間あたりの費用相場は、非常にシンプルな構成であれば10万円~30万円程度、壁面にグラフィックシートを貼るなどの装飾を加えれば30万円~50万円程度が一般的な目安となります。

一方、木工ブースは、木材を設計図通りに加工して完全にオリジナルで作り上げるオーダーメイドのブースです。

デザインの自由度が非常に高く、曲線や特殊な形状、こだわりの塗装など、企業のブランドイメージを空間全体で表現できるのが最大の魅力です。

しかし、一品生産のため費用は高くなる傾向にあり、1小間あたりでも40万円~100万円以上かかることが多く、デザインや構造が複雑になれば200万円を超えることもあります。

ブースタイプ別・特徴と費用目安の詳細比較

自社の目的と予算に合わせて最適なタイプを選ぶための比較表です。近年では、両者の利点を組み合わせた「ハイブリッドブース」も人気です。

| ブースタイプ | 費用相場(1小間) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| システムブース | 10万円~50万円 | 低コスト、短納期、部材の再利用による環境負荷の低減、パッケージプランが豊富で選びやすい。 | 規格品のためデザインの自由度が低い、似たようなブースになりがちで埋もれやすい。 |

| 木工ブース | 40万円~100万円以上 | デザインの自由度が非常に高い、独創的な空間演出が可能、強いブランディング効果が期待できる。 | 高コスト、製作期間が長い、部材の再利用が難しく廃棄コストがかかる場合がある。 |

| ハイブリッドブース | 30万円~80万円 | システムを骨組みに使いコストを抑えつつ、来場者の目に付く部分だけ木工で作り込むなど、両者の良いとこ取りが可能。 | デザインとコストのバランスを考える設計力が必要。中途半端なデザインになる可能性もある。 |

このように、全体の施工費用は「どのタイプのブースを、どの程度の規模と装飾で作りたいか」によって大きく左右されます。

まずは自社の出展目的(認知度向上、商談獲得など)と予算の上限を明確にし、どのタイプが最も費用対効果が高いかを慎重に検討することが重要です。

オリジナルなら木工ブースの費用はいくら?

前述の通り、木工ブースはオリジナリティを追求できる一方で、費用が高くなる傾向にあります。

その費用は単に材料費だけでなく、専門的な技術や人件費が積み重なって構成されています。

具体的にどのような要素で費用が決まるのかを理解することで、コストをかけるべき部分と削れる部分の判断がしやすくなります。

木工ブースの費用は、主に以下の3つの工程で発生する費用の合計で決まります。

1. 設計・デザイン費

出展目的やブランドイメージをヒアリングし、ブースのコンセプトを固める最初の工程です。平面図や立面図といった基本図面の作成はもちろん、完成イメージをリアルに確認できる3Dパースの制作もここに含まれます。

デザインの複雑さや、コンセプト決定までの打ち合わせ・修正回数に応じて費用は変動します。この段階で、施工会社とのイメージ共有を密に行うことが、後の手戻りをなくし、結果的にコストを抑えることにも繋がります。

2. 製作・加工費

設計図をもとに、自社工場や提携工場で部材を製作する工程です。

ここが費用の中で最も大きな割合を占めます。使用する木材の種類(MDF、ベニヤ、ランバーコアなど)や、表面の仕上げ方法(塗装、化粧シート貼り、クロス貼りなど)によって単価が大きく変わります。

また、曲線加工や複雑な造作、特殊なギミック(可動式の展示台など)を取り入れる場合は、高度な技術を持つ職人の手間賃が加算されるため、費用はさらに上がります。

3. 設営・撤去費

工場で製作した部材を展示会場へトラックで運び込み、現場で職人が一から組み立てるための費用です。

これには、運搬費、現場での施工管理者の人件費、職人の人件費が含まれます。ブースの規模や構造が複雑であるほど、設営に必要な人員と時間が増えるため費用も比例して上がります。

また、会期終了後の解体・撤去・廃棄費用もここに含まれるのが一般的です。

【サステナビリティの視点】木工ブースの注意点と新たな動向

従来の木工ブースは、一度製作すると他の会場や異なる小間サイズの展示会で再利用するのが難しく、会期終了後には多くの部材が廃棄されてしまうという課題がありました。部材を保管するための倉庫代も別途発生する可能性があります。

しかし近年では、SDGsへの関心の高まりを受け、一般社団法人 日本展示会協会などが推進するように、業界全体でサステナビリティへの取り組みが進んでいます。

再利用可能な木工部材(モジュラーシステムなど)を開発し、環境に配慮しながらもデザイン性の高いブースを提供する施工会社も増えています。

私であれば、初回の出展やコストを重視する場合はシステムブースをおすすめします。

木工ブースは、企業のブランド力を来場者の記憶に強く刻み込みたい、競合他社と明確な差別化を図りたい、といった戦略的な目的がある場合に、投資する価値が生まれる選択肢と言えるでしょう。

このように、木工ブースは高価ですが、その分だけ来場者に強いインパクトを与え、企業のメッセージを効果的に伝えることができます。費用対効果を慎重に検討した上で選択することが成功のカギとなります。

基準となる展示会ブース1小間のサイズ

展示会ブースの費用やレイアウトプランを考える上で、全ての基本単位となるのが「1小間(ひとこま)」です。

この1小間のサイズは、展示会によって若干の違いはありますが、日本国内で最も一般的な規格は「間口3m × 奥行3m = 9㎡」です。

これは約5.5畳ほどの広さに相当し、出展プランを検討する際は、まずこの「3m×3m」の正方形のスペースを基準に考えると非常に分かりやすいでしょう。

もちろん、より多くの製品を展示したい、あるいはゆったりとした商談スペースを確保したい場合は、2小間(3m×6m または 6m×3m)、4小間(6m×6m)といった形でスペースを確保します。

小間数が倍になれば、小間代も施工費用も基本的には倍近くになっていきます。

1小間(9㎡)という限られた空間で何ができる?

9㎡という空間は一見すると狭く感じられるかもしれませんが、レイアウトを工夫することで、出展目的を達成するための効果的な空間を作り出すことが可能です。

重要なのは「何を優先するか」を決めることです。

- 展示型:製品の魅力を最大限に見せることを優先するスタイル。商品展示台を1~2台設置し、壁面をグラフィックパネルやポスターで装飾して商品を多角的にアピールします。来場者が製品を手に取りやすい配置が鍵です。

- 商談型:リード獲得を最優先するスタイル。展示は最小限に留め、小さなテーブルと椅子を1~2セット設置。来場者と落ち着いて話せるスペースを確保し、質の高い商談へと繋げます。

- 体験型:製品やサービスのデモンストレーションを重視するスタイル。ブース中央にデモ用のスペースを広く設け、来場者に実際に製品に触れてもらい、その価値を体感してもらうことを目的とします。

ブースの施工を依頼する際には、まず「自社は何小間で出展するのか」を明確に伝え、そのスペース内で「何を一番見せたいのか」「来場者にどのような体験を提供したいのか」という目的を具体的に共有することが、満足度の高いプランニングにつながります。

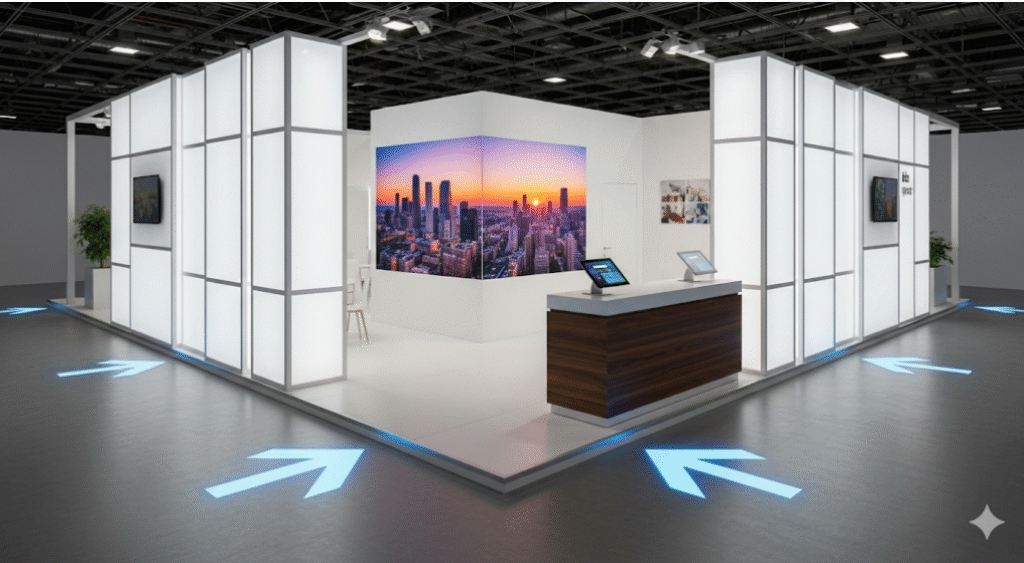

小間の角地、3面開放とは何ですか?

展示会では、ブースが通路に何面接しているかによって「開放面」の数が決まります。この開放面の数は、ブースの視認性や来場者の入りやすさに直結するため、集客力やレイアウトの自由度に大きく影響します。

一般的に、小間の位置には以下の種類があり、それぞれに特徴があります。島のように4面すべてが通路に面している「島小間」は、大規模出展でよく見られます。

小間タイプ別 特徴比較表

どのタイプの小間が自社の目的に合っているか、メリット・デメリットを比較検討しましょう。

| 種類 | 開放面 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 1面開放(標準小間) | 1面 | 通路に1面だけ接している最も一般的なタイプ。 | 壁面が3面あり展示物や情報を多く配置できる。施工費や小間代が比較的安価。 | 来場者の入口が1方向に限られ、ブース内への誘導に工夫が必要。 |

| 2面開放(角小間) | 2面 | 通路の角に位置し、2方向から来場者が入れる。 | 人の目に触れる機会が格段に多く、集客上有利。開放的なレイアウトが可能。 | 小間代が割高になることが多い。壁面が2面に減るため展示スペースが限られる。 |

| 3面開放(半島小間) | 3面 | 3方向が通路に面しており、半島(ペニンシュラ)のようになっている。 | 非常に目立ち、圧倒的な集客力が期待できる。デザインの自由度が高い。 | 小間代が高額になる。壁面が1面しかなく、展示方法やバックヤードの確保に高度な設計が必要。 |

| 4面開放(島小間) | 4面 | 四方が通路に囲まれた独立した区画。 | 会場のどこからでも視認でき、最も集客効果が高い。モニュメント的なデザインが可能。 | 大規模な小間数が必要で、小間代・施工費ともに最高額になる。壁がないため展示方法に工夫がいる。 |

3面開放やそれ以上の小間は、その名の通り複数の方向から来場者を呼び込めるため、集客において非常に有利な立地です。

メイン通路とサブ通路など、多くの人の流れの中にブースを構えることができるため、ブース前を通り過ぎる人の数自体が格段に増えます。

ただし、その希少性と有利さから、小間代も割高に設定されていることがほとんどです。また、壁として使える面が少なくなるため、商品の展示方法や商談スペース、スタッフの待機場所(バックヤード)の確保に設計上の工夫が求められます。

どのタイプの小間を選ぶかは、予算と出展目的(ブランドの認知度を最大限に高めたいのか、それとも多くの製品情報をじっくり見せたいのかなど)を照らし合わせて慎重に決める必要があります。

安いだけじゃない!展示会ブース施工のポイント

- 業者選びの参考に展示会施工会社ランキング

- 集客力が変わるブースデザインのコツ

- ブースの顔となる看板デザインのポイント

- 空間を演出する壁面パネルの役割

- ブースの印象を変える壁紙の選び方

- 展示会ブースの施工を安く抑える総まとめ

業者選びの参考に展示会施工会社ランキング

展示会ブースの施工業者を選ぶ際、インターネットで検索すると「展示会施工会社 ランキング」といったサイトを参考にされる方も多いでしょう。

しかし、これらの情報を鵜呑みにするのではなく、ランキングの順位以上に「自社の目的や予算、企業文化に本当に合っているか」を見極める独自の視点を持つことが、パートナー選びで失敗しないために何よりも重要です。

ランキングサイトはあくまで参考情報の一つと捉え、以下の具体的なポイントをチェックリストとして活用し、複数の会社を比較検討することをおすすめします。

1. 施工実績を多角的に確認する

会社の公式ウェブサイトで過去の施工事例を確認するのは基本です。

その際、単に綺麗な写真を見るだけでなく、自社が出展する業界や、イメージに近い雰囲気のブースを手がけた実績があるかを注視しましょう。

特に、自社と同じくらいの小間規模(例:1〜2小間、4小間以上など)での実績が豊富かどうかは、その規模でのノウハウやコスト感覚を持っているかの判断材料になります。

また、最近ではInstagramやPinterestで施工事例を公開している会社も多いので、そうしたSNSもチェックすると良いでしょう。

2. 得意分野と自社の目的が一致しているか見極める

施工会社にはそれぞれ得意分野があります。自社の出展目的と、その会社の強みが合致しているかを見極めましょう。

- 低コスト・短納期重視なら:システムブースのパッケージプランが豊富な会社。ウェブサイト上で簡単に見積もりシミュレーションができるサービスを提供していることも多い。

- デザイン性・ブランド訴求重視なら:木工ブースの受賞歴や独創的なデザイン事例が多い会社。デザイナーが直接打ち合わせに参加してくれる会社は提案の質が高い傾向にあります。

- 企画・運営サポート重視なら:ブース施工だけでなく、企画立案、事務局への申請代行、当日の運営ディレクション、会期後の効果測定まで一貫して任せられる会社。出展に慣れていない企業にとっては心強いパートナーとなります。

3. 見積もりの透明性と担当者の対応を比較する

複数の会社から相見積もりを取ることは必須です。

その際、ただ総額を比較するだけでなく、「何にいくらかかるのか」という項目が詳細かつ明確に記載されているかを厳しくチェックしましょう。

「施工一式」といった曖昧な表現が多く、詳細を質問しても明確な回答が得られない場合は注意が必要です。

良い見積もりと注意すべき見積もりの例

〇 良い見積もりの例:「壁面工事:システムパネル 〇枚」「床工事:パンチカーペット 〇㎡」「電気工事:LEDアームライト 〇灯」のように、項目と数量、単価が明確に記載されている。

△ 注意すべき見積もりの例:「基本施工費 一式」「装飾費 一式」のように、内訳が不明瞭。追加料金が発生する条件が明記されていない。

ランキング上位の会社が必ずしも自社にとってベストとは限りません。特に重要なのは、担当者とのコミュニケーションです。

こちらの要望を親身に聞いて、目的達成のために複数の選択肢を提案してくれるか、レスポンスは迅速で丁寧か、といった「人」の部分も、プロジェクトを円滑に進める上で非常に重要な要素ですよ。

集客力が変わるブースデザインのコツ

コストを抑えつつも、多くの来場者の足を止め、記憶に残るブースを作るためには、戦略的なデザインが不可欠です。

ただ見た目が美しい、奇抜であるというだけではなく、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」というコミュニケーション戦略を空間デザインに落とし込む必要があります。

多くの研究で、来場者はブースの前を通り過ぎるわずか数秒で、そのブースに入るか否かを判断していると言われています。

来場者を惹きつけるブースデザインには、いくつかの共通したコツがあります。

1. 「5W1H」でコンセプトを明確にする

デザイン作業に入る前に、まず出展の目的を「5W1H」で整理し、コンセプトを明確にします。これがデザインの揺るぎない骨格となります。

- Why(なぜ):なぜ出展するのか?(新製品の認知度向上、新規顧客獲得など)

- Who(誰に):誰に来てほしいのか?(ターゲットとなる業界、役職など)

- What(何を):何を一番伝えたいのか?(製品の最も重要な特徴、企業の強み)

- When(いつ):会期中、特にどの時間帯にアピールしたいか?

- Where(どこで):ブースのどの場所で、何を体験してほしいか?

- How(どのように):どのようにメッセージを伝えるか?(デモ、映像、パネルなど)

この骨格がしっかりしていれば、デザイナーも的確な提案がしやすくなります。

2. 「Z動線」を意識して来場者の動線を設計する

人は無意識に、空間を「Z」の形に見て回る傾向があると言われています。

この「Z動線」を意識し、来場者がブースに入りやすく、そしてストレスなく回遊できるレイアウトを考えます。

メイン通路に面した「入口(一番目につく場所)」に最も魅力的な展示物(アイキャッチ)を配置して興味を引き、ブース奥へと自然に誘導する仕掛けが重要です。

受付、製品展示コーナー、デモスペース、商談スペースといった各機能がスムーズに繋がることで、来場者の滞在時間も長くなります。

3. 遠くからでも分かる「分かりやすさ」を最優先する

来場者は、数多くのブースが並ぶ喧騒の中を歩きながら、一瞬で「このブースは自分に関係があるか」を判断しています。

遠くからでも「何の会社か」「どんな課題を解決してくれるのか」が直感的に分かることが、足を止めてもらうための絶対条件です。

専門用語を避け、来場者の心に響くベネフィットを大きな文字と分かりやすいビジュアル(写真やイラスト)でシンプルに伝えましょう。

配色でブースの印象をコントロールする

色はブースの印象を大きく左右する強力なツールです。

コーポレートカラーを基調にすることで、ブース全体に統一感を生み出し、ブランドイメージを来場者に浸透させることができます。

また、目立たせたい場合は補色(色相環で反対に位置する色)をアクセントカラーとして少量使うと、視覚的な刺激となり効果的です。

ただし、色を無計画に多用しすぎると、雑然として安っぽい印象を与えてしまうため、基本はベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色程度に絞るのがデザインのセオリーです。

ブースの顔となる看板デザインのポイント

ブースデザインの中でも、特に遠くからの集客を担う最重要パーツが「看板(社名板やブース上部のパラペット)」です。

看板は、広大で混雑した展示会場の中で自社の存在をいち早く知らせ、目的の製品を探している来場者や、面白いものを探している潜在顧客をブースに引き寄せるための「灯台」のようなものです。

効果的な看板をデザインするためには、以下の3つの鉄則を意識しましょう。

1. 規定の高さ制限ギリギリの高い位置に設置する

会場内は多くの人で混雑するため、目線の高さにある看板はすぐに人の壁に埋もれてしまいます。

ブースの上部、各展示会で定められている高さ制限(一般的に2.7mや3.6mなど)を最大限に活用し、できる限り高い位置に看板を設置することで、遠くの通路を歩いている来場者からも認識されやすくなります。

これは最も基本的かつ効果的な手法です。

2. 情報を極限まで絞り、文字を大きく読みやすく

看板に多くの情報を詰め込みすぎるのは絶対に避けましょう。

歩きながら遠くから見る来場者が、数秒で内容を理解できることが求められます。掲載する情報は「会社名(ロゴ)」と「展示製品やサービスを一言で表すメインのキャッチコピー」に絞り込みましょう。

そして、できる限り大きく、誰にでも読みやすいユニバーサルデザインのフォント(太めのゴシック体など)を使用することが重要です。

文字の色と背景色のコントラストを強くすることも視認性を高める上で欠かせません。

3. 照明を効果的に使い、視認性を高める

看板にスポットライトを当てるだけで、周囲のブースとの差別化を図り、視認性を格段に向上させることができます。

特に、内側からLEDで発光する「内照式看板」は、会場全体の照明の中でも際立って目立ち、高級感や先進性を演出する効果も期待できます。JETRO(日本貿易振興機構)の出展ノウハウでも照明の重要性が指摘されているように、予算に余裕があれば検討する価値は十分にあります。

来場者の心に刺さるキャッチコピーの作り方

キャッチコピーは、「誰の、どんな悩みを解決できるのか」というベネフィット(顧客が得られる価値)を具体的に示すと、ターゲットとする来場者の足を止めやすくなります。

例えば「最新のAI技術」という特徴(ファクト)を伝えるのではなく、「面倒なデータ入力を90%自動化するAI-OCR」のように、具体的な数字を入れてベネフィットを表現するのが効果的です。

空間を演出する壁面パネルの役割

ブースの壁面は、単に空間を仕切るだけの存在ではありません。

来場者に対して企業の姿勢や製品の魅力を伝え、ブランドの世界観を演出するための重要なコミュニケーションツールです。

この壁面をどう活用するかで、ブース全体の印象と、来場者が受け取る情報量が大きく変わります。

壁面を構成する「壁面パネル」は、安価に済ませる場合、展示会主催者が用意する白無地のシステムパネルをそのまま利用することもできますが、それでは無数のブースの中に埋もれてしまいます。

ここに一手間加えることが、低コストで競合との差別化を図る最も効果的な方法の一つです。

コストを抑えつつ効果を最大限に引き出すためには、グラフィックシートやタペストリーの活用がおすすめです。

グラフィック出力シート(経師紙、リアテックシートなど)

デザインデータを出力した大きなシートを、システムパネルの上から貼り付ける方法です。壁面全体を一枚の美しいグラフィックとして見せることができ、継ぎ目のないシームレスなビジュアル展開が可能です。

製品のイメージ写真や企業のメッセージをダイナミックに表現するのに適しています。費用はシートの素材(塩ビ、布地など)やサイズによりますが、比較的安価に大きなイメージチェンジができます。

ファブリックパネル・タペストリー

布素材(トロマット、スエードなど)に印刷したものを、壁から吊り下げたり、木枠に張ってパネルにしたりする方法です。

布ならではの柔らかい質感は、ブースに温かみや高級感を与えます。設置や撤去が簡単で、折りたたんで持ち運びもしやすいため、会期終了後にオフィスで再利用したり、別の展示会で使い回したりできる点が大きなメリットです。

長期的に見れば非常にコストパフォーマンスに優れた手法と言えます。

壁面パネルに掲載する情報は、製品の詳細なスペックを文字で羅列するのではなく、来場者が直感的に理解できる大きな写真やイラスト、そして最も伝えたい強みを簡潔なキャッチコピーで表現することが、足を止めてもらうためのポイントです。

ブースの印象を変える壁紙の選び方

ブースの壁面に「壁紙(クロス)」を使用することも、低コストで空間の雰囲気を劇的に変化させる効果的な手法です。特に木工で壁を造作する場合には、塗装よりも安価に仕上がるケースが多くあります。

壁紙は、色や柄、そして素材が持つ質感(テクスチャ)が非常に豊富です。自社のブランドイメージや展示製品のコンセプトに合わせて最適なものを選ぶことで、空間全体の統一感を高め、来場者をブランドの世界観に引き込むことができます。

色の選び方【色彩心理の活用】

色は、人の心理に大きな影響を与えます。伝えたいメッセージに合わせて色を戦略的に選びましょう。

- 青:信頼感、誠実さ、知的な印象。IT企業や金融、コンサルティングなどに適しています。

- 緑:安心感、リラックス、環境、健康。エコ関連製品やヘルスケア、食品業界に合います。

- 赤・オレンジ:情熱、活気、エネルギー、注目。新製品発表やキャンペーンの告知など、強いアピールをしたい場合に効果的です。

- 白・グレー:清潔感、洗練、シンプル、モダン。製品そのものを際立たせたい場合に最適です。

柄・テクスチャの選び方【世界観の演出】

無地の壁紙が一般的ですが、素材感のある壁紙を取り入れることで、より深みのある空間演出が可能です。

例えば、木目調の壁紙を使えば温かみのあるナチュラルな空間を、コンクリート打ちっ放し調の壁紙を使えばスタイリッシュでインダストリアルな空間を演出できます。製品の世界観に合わせてテクスチャを選ぶことで、より没入感の高いブースを作ることが可能です。

柄物の使いすぎと安全規則に注意

デザイン性の高い柄物の壁紙は魅力的ですが、壁面全体に使うと主張が強くなりすぎ、掲示するパネルや展示品が目立たなくなる可能性があります。

柄物の壁紙は、ブースの一部分(受付背面やニッチなど)にアクセントとして使用するのがおすすめです。

また、展示会場で使用する壁紙やカーペット、布類は、消防法により「防炎認定」を受けた製品でなければならないと定められています。業者と相談し、必ず規定に準拠した素材を選定しましょう。

壁紙の選定は、小さなサンプルだけでなく、可能であれば少し大きめのサンプルを取り寄せてもらい、照明を当てた時の実際の質感や色味を確認しながら進めることが、イメージ通りの空間を作るための失敗しないポイントです。

展示会ブースの施工を安く抑える総まとめ

この記事で解説してきた、展示会ブースの施工費用を安く抑えつつ、最大限の出展効果を得るための重要なポイントを最後にリスト形式でまとめます。これらの項目をチェックリストとして活用し、展示会準備にお役立てください。

- まず複数の施工会社から相見積もりを取り、総額だけでなく内訳の透明性を比較する

- ランキングサイトは鵜呑みにせず、自社の目的や規模に合った施工実績が豊富な業者を選ぶ

- コストを最優先するなら、規格化されたシステムブースが最も安価な選択肢となる

- 強いブランド訴求や他社との差別化が目的なら、高価だが効果の高い木工ブースを検討する

- 展示会の小間代は会場の規模や知名度で大きく変動するため、事前にしっかり確認する

- 国内の展示会では1小間の基本サイズは3m×3m=9㎡であることが多い

- 角小間や3面開放の小間は集客に有利だが、その分小間代が割高になることを理解する

- ブースデザインは「誰に何を伝えたいか」というコンセプトを明確にすることから始める

- 来場者がブース内を歩きやすい動線を意識して、展示物や商談スペースを戦略的に配置する

- 看板は「高く、大きく、シンプルに」を徹底し、遠くからの視認性を最優先する

- 壁面は安価なグラフィックシートや再利用可能なタペストリーで効果的に装飾する

- 壁紙の色や柄を工夫することで、低コストでもブースの雰囲気は大きく変えられる

- 展示台や椅子、モニターなどの備品は、自社で持ち込むよりもレンタル品を活用する方が安く済む場合が多い

- 全ての装飾を豪華にするのではなく、来場者の目に付く場所(アイキャッチ)に予算を集中させる

- 次回以降の出展で使い回しできる部材(タペストリーや自立式のバックパネルなど)を製作し、長期的なコストを削減する

\展示会のドリンクサーバーレンタルはオーシーエス東都へお任せください/

コメント