「緑茶ハイの度数って実際どのくらい?」と気になっている方へ向けて、この記事では緑茶ハイのアルコール量や居酒屋での提供度数、さらには自宅での作り方まで詳しく紹介します。

見た目がすっきりしていることから「酔いにくい?」と思われがちですが、実は飲みやすさの裏に意外な落とし穴があることも。

また、「緑茶ハイはハイボールですか?」という疑問に対しても、定義の違いをわかりやすく解説。

緑茶ハイを好んで飲む人の傾向や、女子にも人気の理由、体に悪いのかどうかという健康面の疑問にも触れていきます。

さらに、緑茶ハイを飲むメリットはもちろん、市販のおすすめ商品や本格派に人気の「江戸緑茶」についても紹介。

緑茶と焼酎というシンプルな組み合わせだからこそ、奥深い魅力がある緑茶ハイ。この記事を読めば、自分に合った度数の楽しみ方がきっと見つかるはずです。

- 緑茶ハイの平均的なアルコール度数や作り方の比率

- 居酒屋で提供される緑茶ハイの度数の傾向

- 緑茶ハイが酔いやすいかどうかの実際のところ

- 緑茶ハイとハイボールの違いや飲むメリット

緑茶ハイの度数はどれくらい?

- アルコール量を解説

- 酔いにくい?実際のところ

- 居酒屋の緑茶ハイの度数は?

- 緑茶ハイはハイボールですか?

- 作り方と度数調整のコツ

アルコール量を解説

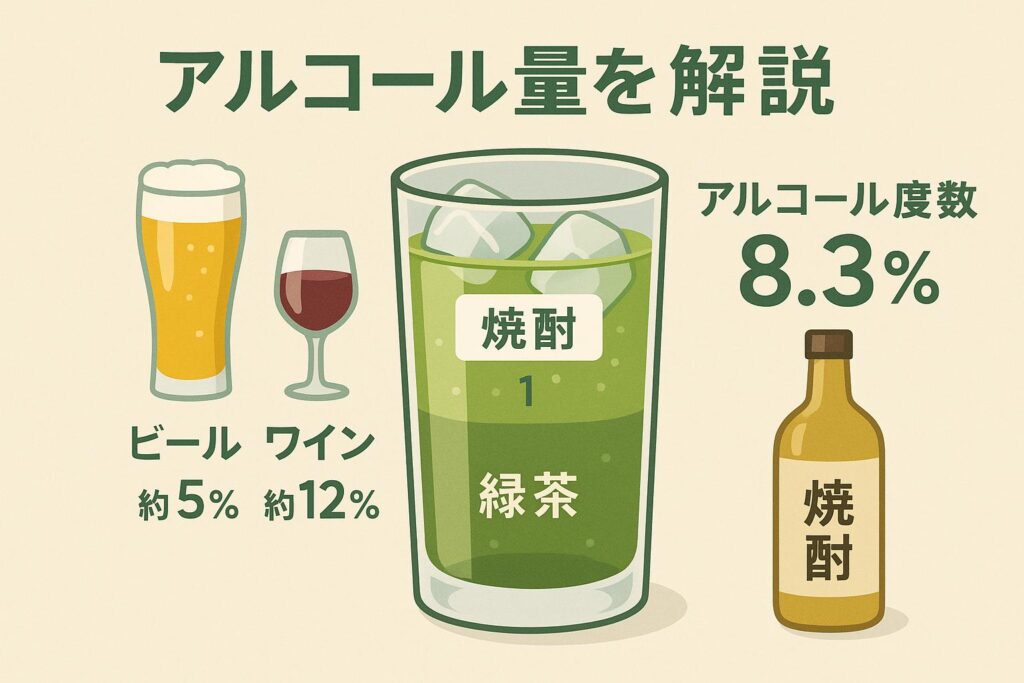

緑茶ハイのアルコール量は、使用する焼酎の度数と割る緑茶の量によって大きく変わります。

一般的に家庭や居酒屋で出される緑茶ハイは、焼酎のアルコール度数が20~25度の場合が多く、それを緑茶で1:1または1:2の割合で割るのが一般的です。

この場合、最終的な緑茶ハイのアルコール度数はおおよそ7〜10度程度になります。これはビール(約5%)よりやや高く、ワイン(約12%)よりも低い中間的な強さです。

例えば、25度の焼酎を1:2の割合(焼酎1に対して緑茶2)で割ると、およそ8.3度程度に落ち着きます。逆に20度の焼酎を1:1で割った場合は、10度前後になります。

このため、緑茶ハイは一見軽く飲みやすい印象があっても、アルコール量としてはそれなりに強めの部類に入ることがあります。飲みやすさに油断せず、自分がどれだけ飲んでいるかを意識して楽しむことが大切です。

また、自宅で緑茶ハイを作る場合は、使用する焼酎の度数を確認し、割り方を調整することで好みのアルコール量に仕上げることができます。これにより、自分のペースに合った飲みやすさを実現できます。

酔いにくい?実際のところ

緑茶ハイは「酔いにくい」と言われることがありますが、これは必ずしも正確ではありません。見た目や口当たりがすっきりしているため、アルコールを感じにくいというだけで、体内への影響は確実にあります。

特に、緑茶に含まれるカフェインやカテキンには覚醒作用や利尿作用があり、それがアルコールの酔いを一時的に感じにくくさせる可能性があります。

つまり、飲んだ量に対して酔いを実感しづらいため、つい飲みすぎてしまうというリスクもあります。

さらに、緑茶ハイのアルコール度数は割り方によって7〜10度程度になることが多く、飲み口に対して意外と強めのお酒です。体への吸収も進みやすいため、思った以上に早く酔いが回ることがあります。

ただし、緑茶に含まれるビタミンCやカフェインには、アルコール分解をサポートする働きがあるとされています。この点では、同じ度数のお酒よりも翌日に残りにくいと感じる人もいるかもしれません。

このように、酔いにくいと感じるのは主観的な部分が多く、実際には十分なアルコールを含んでいます。飲む量やスピードには注意が必要です。

初めて飲む方やお酒に弱い方は、濃さを調整しながら少しずつ試してみることをおすすめします。

居酒屋の緑茶ハイの度数は?

居酒屋で提供される緑茶ハイの度数は、一般的に5〜10%程度が多いとされています。これは使用されている焼酎の度数や、店舗ごとの割り方の違いによって変動するため、厳密な数値は決まっていません。

例えば、焼酎25度を1:2の比率で緑茶で割った場合、アルコール度数はおおよそ8〜9度ほどになります。一方で、20度の焼酎を同じ比率で割れば、6〜7度前後に抑えられます。実際には、焼酎をあらかじめ希釈して使う店舗もあるため、体感としてはもう少し軽く感じることもあるでしょう。

注意すべき点は、「飲みやすい=弱い」ではないということです。緑茶のさっぱりとした風味がアルコールの刺激を和らげるため、気づかないうちに飲みすぎてしまうケースも少なくありません。

このように、居酒屋の緑茶ハイは比較的中程度のアルコール度数に分類されますが、油断は禁物です。お酒に弱い方や体調が万全でない場合は、1杯目から様子を見てゆっくりと飲むようにしましょう。

緑茶ハイはハイボールですか?

緑茶ハイは、名前に「ハイ」が付いていますが、いわゆるハイボールとは異なる飲み物です。ハイボールは本来「蒸留酒+炭酸水」で作られるのが定義ですが、緑茶ハイには炭酸が入っていないのが一般的です。

「ハイ」という呼び名は、かつてチューハイ(焼酎ハイボール)が流行した時代に由来しています。その略称から派生して、焼酎をお茶などで割ったものにも「〇〇ハイ」と呼ぶ習慣が広まりました。緑茶ハイもその一つであり、焼酎を緑茶で割っただけの飲み方です。

つまり、緑茶ハイはチューハイの一種であり、炭酸を使わないタイプのアルコール飲料と考えられます。飲み口が軽いためハイボールに似た印象を受ける方もいますが、製法上は別物です。

こうして見ると、緑茶ハイはハイボールというよりも「お茶割り」と表現したほうが、実態に近いといえるでしょう。飲み方や味わいの違いを理解して選ぶことが、より満足のいくお酒選びにつながります。

作り方と度数調整のコツ

緑茶ハイの作り方は非常にシンプルで、自宅でも簡単に楽しめます。必要な材料は、焼酎・緑茶・氷の3つです。これに加えて、グラスとマドラー(またはスプーン)があれば十分です。

まず、氷をグラスにたっぷり入れます。次に、焼酎と緑茶を注いで軽く混ぜれば完成です。このときの焼酎と緑茶の比率が、アルコール度数を左右する重要なポイントです。

一般的な目安としては、以下のような比率で作るとバランスの良い味わいになります。

- 焼酎20度:焼酎1に対して緑茶1(=およそ10%前後)

- 焼酎25度:焼酎1に対して緑茶2(=およそ8.3%)

こうすることで、飲みごたえがありつつも強すぎない緑茶ハイができます。

より軽めにしたい場合は、緑茶の割合を増やせばOKです。例えば、焼酎1:緑茶3にすれば5〜6%程度になり、ビールと同じくらいの飲みやすさになります。

逆に、焼酎を多く入れてしまうと、アルコール度数が10%以上になることもあり、強く感じるかもしれません。初めて作る場合は、やや薄めに仕上げるほうが無難です。

なお、使用する焼酎はクセの少ない「甲類焼酎」がおすすめです。緑茶の香りを引き立ててくれるため、全体としてスッキリした味わいになります。

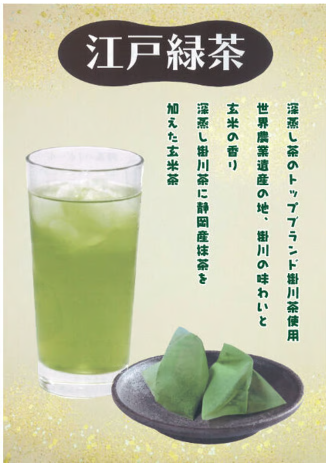

ここでさらに味にこだわるなら、「江戸緑茶」のような専用パックを使うのもひとつの方法です。焼酎に直接入れるだけで、お茶の風味がしっかりと抽出され、専門店のような本格的な緑茶ハイを家庭でも手軽に楽しめます。

このように、緑茶ハイの作り方は自由度が高く、好みに合わせて度数や味を調整できる点が大きな魅力です。自分に合った配合を探す過程も楽しみのひとつといえるでしょう。

緑茶ハイの度数とおすすめ商品紹介

- 体に悪い?成分と影響

- 緑茶ハイを飲むメリットとは?

- 飲む人の傾向とは?

- 女子にも人気?

- 市販の緑茶ハイおすすめ商品3選

- 自宅で本格派「江戸緑茶」の魅力とは?

体に悪い?成分と影響

緑茶ハイが「体に悪いのでは?」と心配されることがありますが、適量であれば大きな健康リスクはありません。ただし、飲み方や体質によっては注意が必要です。

まず、緑茶ハイにはアルコールが含まれているため、飲み過ぎれば肝臓への負担が増えたり、二日酔いの原因になったりします。緑茶で割っているからといって、アルコール自体の作用が弱まるわけではありません。

また、緑茶に含まれるカフェインやカテキンにも注目する必要があります。カフェインは覚醒作用があるため、就寝前に飲むと眠りが浅くなることがありますし、過剰摂取は胃を刺激してしまうこともあります。

さらに、カテキンには鉄分の吸収を妨げる働きがあるため、貧血気味の方や鉄分不足が気になる方は注意が必要です。特に食後すぐの摂取は控えた方がよいとされています。

とはいえ、緑茶自体はビタミンCや抗酸化作用を持つ成分も豊富に含んでおり、適度に取り入れる分には健康的な飲み物です。緑茶ハイも1〜2杯程度であれば、リラックス効果やストレス緩和にもつながります。

このように、緑茶ハイは体に悪いと一概には言えませんが、飲み過ぎやタイミングに注意し、無理のない範囲で楽しむことが大切です。

緑茶ハイを飲むメリットとは?

緑茶ハイにはいくつかのメリットがあり、他のお酒と比べて選ばれる理由がある飲み物です。第一に、カロリーや糖質が非常に低く、ダイエット中の方でも比較的安心して飲むことができます。

焼酎は蒸留酒なので糖質ゼロ。緑茶も砂糖を加えていないものであれば、ほぼゼロカロリーです。ビールや甘いカクテルのように糖質を気にする必要がなく、食事と一緒に楽しめる点が大きな利点です。

さらに、緑茶に含まれるカテキンやビタミンCには、抗酸化作用や消臭効果があるとされています。アルコールの分解をサポートする働きもあり、翌日の二日酔いを軽減する可能性も期待できます。

また、クセの少ない味わいで和食との相性が非常に良いのも特長です。天ぷらや煮物など、脂っこい料理でも後味をさっぱりさせてくれます。味のバランスが良いため、飲み飽きしにくい点も支持されています。

こうした点から、緑茶ハイは「飲みやすくて、体に優しいお酒」として注目されています。

外食時だけでなく、自宅でも気軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。特に「江戸緑茶」のような専用茶葉を使えば、さらに香り豊かで本格的な一杯が味わえるでしょう。

飲む人の傾向とは?

緑茶ハイを好んで飲む人には、いくつかの共通した傾向があります。

まず挙げられるのは、「すっきりとした味が好きな人」です。ビールの苦味や甘いカクテルの甘さが苦手という方が、さっぱりと飲める緑茶ハイを選ぶケースがよく見られます。

また、健康意識の高い層にも人気があります。

糖質やカロリーが控えめな点や、焼酎と緑茶というシンプルな組み合わせが「体に優しそう」というイメージにつながっています。ダイエット中でも気兼ねなく飲めるという声もあります。

さらに、30代以上の社会人や落ち着いた飲み方を好む人に選ばれる傾向が強いのも特徴です。居酒屋で2軒目、3軒目になったときに「締めの一杯」として注文する人も多く、食事に合わせやすいお酒として重宝されています。

一方で、若年層の中でも「飲みやすくて酔いにくい印象がある」として、緑茶ハイを入り口にお酒を覚える人も少なくありません。クセが少なく香りも親しみやすいため、幅広い世代に支持されているお酒だといえるでしょう。

このように、緑茶ハイを飲む人は「味の好み」「健康意識」「飲みやすさ」を重視する傾向があります。選ばれる理由は一つではなく、それぞれの生活スタイルや価値観に合っていることが大きな魅力となっています。

女子にも人気?

緑茶ハイは、実は女性からも高い支持を集めているお酒のひとつです。ビールやワインに比べて味がすっきりしており、食事との相性も良いため、外食時に頼みやすいという声が多く聞かれます。

また、「甘くないけれど飲みやすいお酒を探していた」という女性にとって、緑茶ハイはまさにぴったりの選択肢です。アルコール感がきつすぎず、お茶の香りや風味でリラックスできるのも、人気の理由の一つです。

さらに、低糖質・低カロリーという点も女性にとっては大きなポイント。特に健康や美容に気を遣う方にとって、「飲んでも罪悪感が少ない」お酒として選ばれやすくなっています。

最近では、抹茶ハイやほうじ茶ハイなど、バリエーション豊かな“お茶割り”も登場しており、カフェ感覚で楽しめる新しいスタイルのお酒として注目されています。

見た目がおしゃれな商品も多く、SNS映えを意識する世代からも関心を集めています。

このように、緑茶ハイは「味わい」「健康面」「おしゃれ感」の3拍子がそろっており、女性の間でも定番化しつつある飲み物です。

家庭で作る場合も、「江戸緑茶」のような専用茶葉を使えば、簡単に本格的な味が楽しめます。自分好みに濃さを調整できる点も、女性にとっては魅力の一つです。

市販の緑茶ハイおすすめ商品3選

市販の緑茶ハイは、手軽に楽しめるお酒として人気が高まっています。ここでは、味わいやこだわりが感じられるおすすめの3商品を紹介します。どれもコンビニやスーパーで購入しやすく、初心者にも安心して試せるラインナップです。

1. 寶「やわらかお茶割り」(宝酒造)

静岡産の一番茶を使用した、優しい味わいの緑茶ハイです。渋みを抑えたマイルドな口当たりで、食事との相性も抜群。アルコール度数は4%と控えめなので、お酒にあまり強くない方でも楽しめます。

2. 寶「濃いお茶割り〜カテキン2倍〜」(宝酒造)

緑茶の力強い香りと渋みを味わいたい方にはこちら。名前の通り、カテキンがたっぷり含まれており、濃厚な緑茶の風味がしっかり感じられる1本です。アルコール度数は7%で、飲みごたえもあります。

3. NIPPON PREMIUM 静岡県産緑茶ハイ(合同酒精)

静岡産の「かぶせ茶」「抹茶」「深蒸し茶」などをブレンドし、複雑な旨味とコクが楽しめるプレミアム仕様。緑茶特有の苦味や渋みもバランスよく調整されており、まるで淹れたてのような香りが広がります。

このように、市販の緑茶ハイには味や香り、成分へのこだわりがそれぞれ異なります。自分の好みに合った1本を見つけることが、より楽しい晩酌タイムにつながります。

自宅で本格派「江戸緑茶」の魅力とは?

江戸緑茶 150g「5g×30入り」

送料無料

¥1,800 税込

市販品では満足できない方や、より本格的な緑茶ハイを楽しみたい方におすすめなのが、「江戸緑茶」です。これは焼酎に直接入れて使う緑茶パックで、自宅でプロのような一杯を手軽に作ることができます。

まず特筆すべきは、茶葉の質です。国産の緑茶を使用しており、香りの立ち方や味の深みが市販の緑茶ペットボトルとは一線を画します。パックをそのままグラスやピッチャーに入れるだけで、雑味の少ないクリアな風味が引き出されるのが魅力です。

また、粉末や濃縮液と違って、添加物が入っていないため、緑茶本来の風味がしっかりと感じられます。抽出のスピードも速く、短時間で香り高い緑茶ハイが完成する点も使いやすさにつながっています。

さらに、茶葉がパックに入っていることで後片付けも簡単。見た目にも清潔感があり、来客時のおもてなしにも使いやすいアイテムです。

こうして「江戸緑茶」を使えば、自宅であっても料亭やバーで提供されるような本格的な緑茶ハイを再現できます。自分の好みに合わせて濃さを調整したり、焼酎の種類を変えたりと、カスタマイズ性が高いのも嬉しいポイントです。

「市販の緑茶ハイでは物足りない」「もう一段階こだわった味を楽しみたい」という方にとって、「江戸緑茶」は非常に心強い選択肢となるでしょう。

緑茶ハイの度数の特徴と知っておきたい基礎知識

- 緑茶ハイの度数は焼酎の種類と割り方で変わる

- 一般的な緑茶ハイは7〜10%前後のアルコール度数

- ビールより強く、ワインよりやや弱い程度

- 居酒屋では5〜10%程度の度数が多い

- 焼酎25度を1:2で割ると約8.3%になる

- 見た目に反してアルコールはしっかり含まれている

- 緑茶のすっきり感で酔いを感じにくいことがある

- カフェインやカテキンが一時的に酔いを軽減する可能性

- 飲みやすさの一方で、飲みすぎやすい傾向がある

- 自宅で作る際は焼酎と緑茶の比率が重要

- 薄めに作ればビール程度の軽い緑茶ハイも可能

- 使用する焼酎はクセの少ない甲類焼酎が最適

- ハイボールとは違い炭酸を使わないお茶割り

- 緑茶ハイは健康意識の高い層にも選ばれている

- 「江戸緑茶」などの専用茶葉を使えば本格的な味わいになる

コメント